L’Allégorie de la Caverne.

libertébienphilosophienaissancenature humaineconnaissanceâmeintelligencesavoirignorancecaverneéducationsoleilimageopinionprisonnierlumièreombrefeumarionettesréelapparenceartificesensibleintelligibleillusionvéritéembarrasaporieoeilvisionvoiraveuglementaveugleéblouissementgénérationcorruptioncontemplationallégorieriremoquerieêtredessinVoir La ligne droite divisée pour un exposé de la distinction entre le visible et l’intelligible.

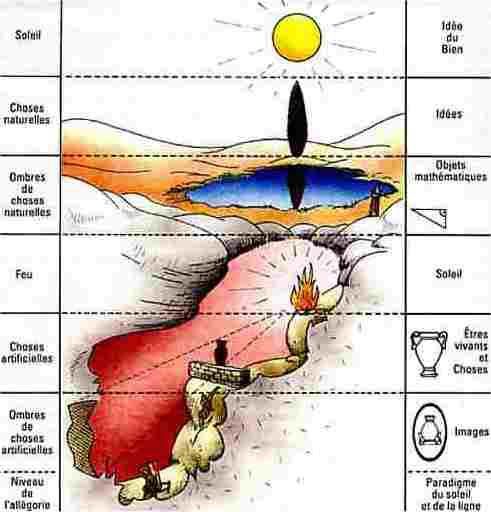

« Socrate : Maintenant, représente-toi de la façon que voici l’état de notre nature relativement à l’instruction et à l’ignorance. Considère ceci : des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne. Celle-ci possède en guise d’entrée un long passage menant vers le haut, vers la lumière du jour, et en direction duquel toute la caverne se rassemble. Les hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu’ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête. Une lumière leur vient d’un feu allumé sur une hauteur, au loin derrière eux. Entre le feu et les prisonniers passe un chemin élevé. Imagine que le long de ce chemin est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux, et au-dessus desquelles ils font voir leurs merveilles.

Glaucon : Je vois cela, dit-il.

S : Imagine donc comment, le long de ce petit mur, des hommes passent, portant toutes sortes de choses qui sont visibles au-dessus du mur, statues et autres figures de pierre ou de bois, et toutes sortes d’objets fabriqués par la main de l’homme. Comme on pouvait s’y attendre, de tous ces porteurs, les uns parlent entre eux et les autres se taisent.

G : Voilà, s’écria-t-il, un étrange tableau et d’étranges prisonniers.

S : Ils nous ressemblent, répondis-je. Qu’en penses-tu ? Jamais encore de tels hommes n’ont vu, soit d’eux-mêmes, soit de leurs compagnons, autre chose que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face.

G : Comment en serait-il autrement, s’ils sont forcés de rester la tête immobile durant toute leur vie ?

S : Et pour les objets qui défilent, n’en est-il pas de même ?

G : Sans contredit.

S : Si donc ils pouvaient s’entretenir entre eux de ce qu’ils voient, ne penses-tu pas que, ce qu’ils voient, ils le prendraient pour ce qui est ?

G : Nécessairement.

S : Et qu’arriverait-il si cette prison avait en outre un écho, venant de la paroi qui fait face aux captifs ? Chaque fois qu’un des porteurs dirait un mot, les prisonniers attribueraient-ils ce mot à autre chose qu’à l’ombre qui passe devant eux ?

G : Non, par Zeus, dit-il.

S : Donc, pour les hommes ainsi enchaînés, les ombres des objets seraient la vérité et ils ne la verraient absolument que là.

G : C’est de toute nécessité.

S : Considère alors comment ces hommes pourraient être délivrés de leurs chaînes et guéris de leur égarement : quelle forme celui-ci prendrait-il, s’il leur arrivait ce que je vais dire ? Chaque fois que l’un d’eux serait délivré de ses chaînes et obligé tout d’un coup de se lever, de tourner la tête, de se mettre en marche et de regarder en haut vers la lumière, tous ces actes le feraient souffrir et l’éclat de la lumière l’empêcherait de voir les choses dont il observait précédemment les ombres. Que répondrait-il, à ton avis, si quelqu’un lui affirmait qu’il n’avait vu jusqu’alors que des riens sans consistance, mais qu’il était maintenant beaucoup plus près de ce qui est et que, tourné désormais vers des choses ayant plus d’être, il voyait aussi d’une façon plus exacte ? Et si quelqu’un lui montrait alors chacune des choses transportées et l’obligeait à dire ce que c’est, ne crois-tu pas qu’il serait bien embarrassé [1] et qu’il estimerait que ce qu’il voyait auparavant était plus vrai que ce qu’on lui montrerait à présent.

G : Beaucoup plus vraies, reconnut-il.

S : Et si on le forçait à regarder le feu lui-même, ses yeux n’en seraient-ils pas blessés et ne voudrait-il pas se détourner pour retourner aux choses qu’il est dans ses forces de regarder ? Et ne croira-t-il pas que ces dernières sont en fait plus claires que celles qu’on lui montre ?

G : Assurément.

S : Et si, repris-je, quelqu’un, le saisissant, le traînait par force sur le chemin montant, raboteux et escarpé de la caverne et qu’il ne le lâchât pas avant qu’il l’eût amené à la lumière du soleil, ne souffrirait-il pas vivement, et ne se plaindrait-il pas de ces violences ? Et, une fois parvenu à la lumière du jour, pourrait-il, les yeux tout éblouis par son éclat, distinguer une seule des choses qu’on lui présenterait maintenant comme véritables ?

G : Il ne le pourrait pas, répondit-il ; du moins pas tout de suite.

S : Il est clair, à mon avis, qu’une accoutumance serait nécessaire, s’il devait parvenir à voir ce qui est en haut. D’abord ce seraient les ombres qu’il pourrait regarder le plus facilement, puis les images des hommes et des autres choses reflétées dans l’eau, et plus tard seulement les hommes et les choses elles-mêmes. Et parmi celles-ci, il contemplerait sans doute plus facilement, pendant la nuit, les choses du ciel et le ciel lui-même, tournant son regard vers la lumière des astres et de la lune, qu’il ne le ferait pendant le jour du soleil et de son éclat.

G : Sans doute.

S : A la fin, j’imagine, ce serait le soleil - non ses vaines images réfléchies dans les eaux ou en quelque autre milieu - mais le soleil lui-même en son lieu propre, qu’il pourrait voir et contempler tel qu’il est.

G : Nécessairement, dit-il.

S : Et, après toutes ces épreuves, il pourrait rassembler ses pensées au sujet du soleil, et juger que c’est lui qui fait les saisons et les années, qui gouverne tout ce qui se trouve dans le lieu désormais contemplé à la lumière du jour, et qui, d’une certaine manière, est la cause de tout ce qu’il voyait avec ses compagnons dans la caverne.

G : Manifestement, il parviendrait à ces pensées après qu’il aurait laissé derrière lui ce qui n’est qu’ombre et reflet.

S : Or donc, se souvenant de sa première demeure, du "savoir" qu’on y professe, et de ceux qui y furent ses compagnons de captivité, ne crois-tu pas qu’il se réjouirait du changement et aurait pitié de ces derniers ?

G : Si, certes.

S : Et maintenant, s’ils se décernaient entre eux honneurs et louanges, s’ils avaient des récompenses pour celui qui discernerait le mieux le passage des ombres, qui se rappellerait le mieux celles qui ont coutume de se présenter les premières ou les dernières, ou ensemble, et qui par là serait le plus habile à deviner leur apparition, penses-tu que notre homme envierait ces distinctions, et qu’il voudrait rivaliser avec les plus honorés et les plus puissants d’entre eux ? Ou bien ne préférerait-il pas prendre sur lui, comme dit Homère [2], et, " valet de boeufs, vivre en service chez un pauvre fermier ", et ne supporterait-il pas n’importe quoi, plutôt que de s’abandonner aux opinions admises dans la caverne et de vivre comme il vivait ?

G : Je suis de ton avis, dit-il ; il préférera tout souffrir plutôt que de vivre de cette façon là.

S : Considère encore ceci : si l’homme ainsi sorti de la caverne y redescendait pour s’asseoir à nouveau à son ancienne place, est-ce que ses yeux, à lui qui vient de quitter le soleil, ne se rempliraient pas de ténèbres ?

G : Assurément si, dit-il.

S : Et s’il lui fallait de nouveau entrer en compétition, pour juger ces ombres, avec les prisonniers qui n’ont pas quitté leurs chaînes, et cela alors qu’il voit mal, ses yeux n’étant pas encore accoutumés à l’obscurité, ce qui ne demande pas peu de temps, ne serait-il pas livré là-bas au ridicule et ne lui ferait-on pas comprendre que son voyage là-haut ne lui a rien rapporté d’autre que de revenir dans la caverne avec des yeux ruinés et qu’il ne vaut donc pas la peine de chercher à s’élever sur le chemin ? Et si quelqu’un entreprenait de les délivrer de leurs chaînes et de les conduire vers le haut, et qu’il leur soit possible de se saisir de lui et de le tuer, ne le tueraient-ils pas ?

G : Sans aucun doute, répondit-il.

Socrate : Maintenant, mon cher Glaucon, repris-je, il faut appliquer point par point cette image à ce que nous avons dit plus haut, comparer le monde que nous découvre la vue au séjour de la prison, et la lumière du feu qui l’éclaire à la puissance du soleil. Quant à la montée dans la région supérieure et à la contemplation de ses objets, si tu la considères comme l’ascension de l’âme vers le lieu intelligible, tu ne te tromperas pas sur ma pensée, puisque aussi bien tu désires la connaître. Dieu sait si elle est vraie. Pour moi, telle est mon opinion : dans le monde intelligible l’idée du bien est perçue la dernière et avec peine, mais on ne la peut percevoir sans conclure qu’elle est la cause de tout ce qu’il y a de droit et de beau en toutes choses ; qu’elle a, dans le monde visible, engendré la lumière et le souverain et le souverain de la lumière ; que, dans le monde intelligible, c’est elle-même qui est souveraine et dispense la vérité et l’intelligence ; et qu’il faut la voir pour se conduire avec sagesse dans la vie privée et dans la vie publique.(...) Ne t’étonne [donc] pas que ceux qui se sont élevés à ces hauteurs ne veuillent plus s’occuper des affaires humaines, et que leurs âmes aspirent sans cesse à demeurer là-haut. Cela est bien naturel si notre allégorie est exacte.

G : C’est en effet bien naturel, dit-il.

S : Mais quoi ? penses-tu qu’il soit étonnant qu’un homme qui passe de contemplations divines aux misérables choses humaines ait mauvaise grâce et paraisse tout à fait ridicule lorsque, ayant encore la vue troublée et n’étant pas suffisamment accoutumé aux ténèbres environnantes, il est obligé d’entrer en dispute, devant les tribunaux ou ailleurs, sur des ombres de justice ou sur les images qui projettent ces ombres, et de combattre les interprétations qu’en donnent ceux qui n’ont jamais vu la justice elle-même ?

G : Il n’y a là rien d’étonnant.

S : En effet, un homme sensé se rappellera que les yeux peuvent être troublés de deux manières et par deux causes opposées : par le passage de la lumière à l’obscurité, et par celui de l’obscurité à la lumière ; et, ayant réfléchi qu’il en est de même pour l’âme, quand il en verra une troublée et embarrassée pour discerner certains objets, il n’en rira pas sottement, mais examinera plutôt si, venant d’une vie plus lumineuse, elle est, faute d’habitude, offusquée par les ténèbres, ou si passant de l’ignorance à la lumière, elle est éblouie de son trop vif éclat ; dans le premier cas il l’estimera heureuse en raison de ce qu’elle éprouve et de la vie qu’elle mène ; dans le second, il la plaindra, et s’il voulait rire à ses dépens, ses moqueries seraient moins ridicules que si elles s’adressaient à l’âme qui redescend du séjour de la lumière.

G : C’est parler avec beaucoup de sagesse.

S : Il nous faut donc, si tout cela est vrai, en conclure ceci : l’éducation n’est point ce que certains proclament qu’elle est : car ils prétendent l’introduire dans l’âme, où elle n’est point, comme on donnerait la vue à des yeux aveugles.

G : Ils le prétendent en effet.

S : Or, repris-je, le présent discours montre que chacun possède la faculté d’apprendre et l’organe destiné à cet usage, et que, semblable à des yeux qui ne pourraient se tourner qu’avec le corps tout entier des ténèbres vers la lumière, cet organe doit aussi se détourner avec l’âme tout entière de ce qui naît, jusqu’à ce qu’il devienne capable de supporter la vue de l’être et de ce qu’il y a de plus lumineux dans l’être ; et cela nous l’appelons le bien, n’est-ce pas ?

G : Oui.

S : L’éducation est donc l’art qui se propose ce but, la conversion de l’âme, et qui cherche les moyens les plus efficaces de l’opérer ; elle ne consiste pas à donner la vue à l’organe de l’âme, puisqu’il l’a déjà ; mais comme il est mal tourné et ne regarde pas où il faudrait, elle s’efforce de l’amener dans la bonne direction. »

Platon, La République ( POLITEIA ), Livre VII, 514a-518a